“高原上盛开着那朵美丽的格桑花”我院妇科专家援藏记录

时间:2019-12-10

点击数:4691 次

作者:daxiang

从医26年48岁的石家庄市妇产医院妇一科专家陈丽丽,首次进藏不为沿途的风景,帮助基层医疗机构提升医疗水平是她肩负的使命。七个月,213天,5112个小时,近5000公里没有节假日,没有周六日,甚至没有休息日她驻扎在藏区基层医院随时待命,她说,这七个月让她终生难忘;她说,很怀念扎达土林地貌的奇特风景,很怀念夏季高原上,随处盛开着的美丽格桑花,更怀念那片让她深深爱恋的土地……

初来西藏:遥远的扎达

2019年4月24日,伴随着北方初春的微风,陈大夫随“石家庄第一批短期组团援藏专家”医疗援藏团一行,踏上了进藏的行程。 这是陈大夫第一次进藏,有憧憬,有忐忑,但更多的是信心:“我们必须圆满完成上级安排给我们的神圣使命,为当地百姓的健康保驾护航!”

陈大夫将要去往的是直线距离4000公里以外的西藏阿里地区札达县。同行的还有其他9位从石家庄市各大医院选派的青年才俊。他们的任务是帮助扎达县人民医院提升医疗水准,创建等级医院。

7个多小时的飞行和中转,他们顺利抵达拉萨机场。短暂的适应和修整转飞阿里。其后,乘坐4个多小时汽车,翻越了275公里蜿蜒盘旋的山路,终于在4月27日抵达目的地——扎达县人民医院(医院位于札达县托林镇)。

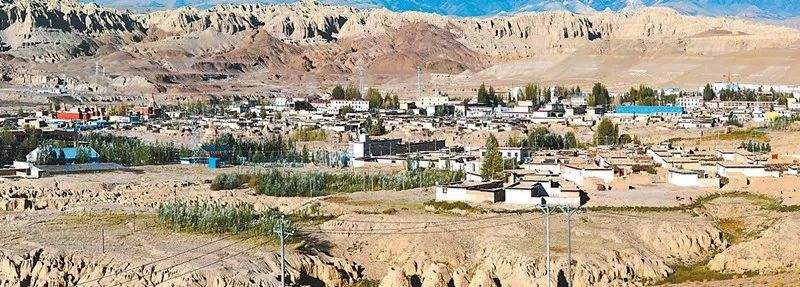

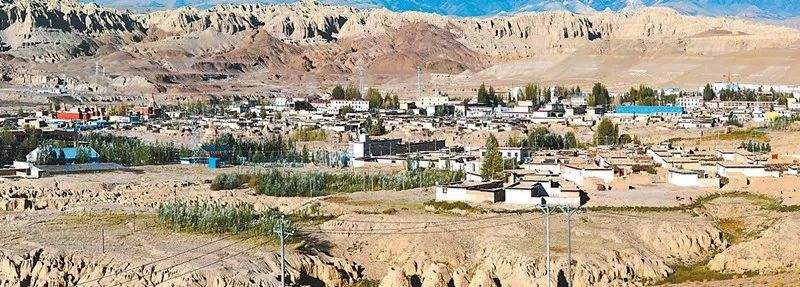

札达县是位于西藏西部阿里地区的边境县之一,在喜马拉雅山脉东侧脚下,平均海拔近4000米,蓝天白云,加之该地独特的土林地貌,造就了独特的异域风情。但是,此地地广人稀,尽管总面积约2.5万平方千米,总人口却只有不到一万人,是全国人口最少的县,在2019年初刚刚脱贫。札达县属于高原亚寒带干燥气候区,日照时间长,空气稀薄,干燥多风,年温差大,最热月平均气温为31℃,最冷月气温为-24℃,年平均气温7℃。该地距拉萨1760公里之遥,而距离最近的上级行政经济中心阿里市也至少需要四个多小时的车程。

初到驻地:熟悉工作环境

初到驻地,陈大夫被扎达土林地老天荒的奇特地貌所震撼了,远处的山体巍峨伫立,土壤却干燥贫瘠。在短暂的调整后,尽管仍有心慌气短、持续头痛的高反,援藏队员们依然以饱满的热情投入到了工作当中。

她在当地医生带领下,参观了医院并和所援建科室的医生见面、进行了交流。当地医疗技术相对落后,很多药品稀缺,疾病的规范化诊治较薄弱,并且专家急缺。在对当地的医疗条件及医疗水准有了大致的了解后,陈大夫深感时间紧、任务重,要在半年左右的时间里,将扎达县医院提升到二级乙等的水准,并不是一件轻而易举的事情。好在20余年的工作经验,让她对如何帮助当地医疗水平进行整体提升有一个个初步的想法。

在头几天的时间里,她熟悉了所对接科室的人员及日常工作,并利用空闲的时间做了一些整体的工作规划:如何帮助其建立健全医疗规章及管理制度,如何对医生进行带教及理论知识培训等等。在适应环境的同时,也开始开展一些日常的工作:白天出门诊、进行带教、夜间组织当地医生理论知识培训、参与急救等等。

不知不觉,时间就这样过去了将近20天……

惊心动魄:产后大出血的母亲

短暂而又漫长的七个月里,最让陈大夫难忘的是5月14日。

那天凌晨一点,陈大夫还未来得及安稳入睡,便被一阵急促的电话铃声叫醒了,是抢救通知的电话。电话那头,藏族医生卓玛声音焦急地的喊着:“陈老师,她的情况不太好……”陈大夫立即起身,穿上衣服,拎上应急灯,气喘吁吁地出门沿着土路向医院奔去(在高原,动作稍微快点,就会有明显的高反)。

来到医院,值班同事一指病房,陈大夫瞬间就明白了,患者杰阿拉姆,第四胎,昨天下午5点钟顺产,虽产时顺利,但凭着十几年产科功底经验,她叮嘱同事们要小心产后出血。不幸言中,患者产后3小时发生产后出血。走进病房,当地医生正在对患者进行抢救,患者的病情十分危急:70/40mmHg,呼吸20次/分,脉搏90次/分。

持续按摩子宫,插尿管导尿,快速晶胶液体按比例输注……一番紧急有序的部署后,陈大夫戴上无菌手套,对患者进行了仔细检查,阴道没有撕伤。为明确诊断,陈大夫迅速将产后出血的四大原因一一做排查,并明确诊断产后出血是由于子宫收缩乏力引起。

此时,患者仍然没有止血的迹象。麦角新碱,没有;欣母沛,没有;缩宫素已用到了极限。目前要做的是继续止血,液体复苏的核心是输血及血制品。然而,医院没有血。除了转阿里地区人民医院外,别无选择。

鉴于患者的病情严重,陈大夫果断将宫腔填满了纱布,压迫止血。处理之后,患者出血减少,血压也渐渐升高,但仍处于休克血压。要想让患者脱离危险,必须尽快转院。从札达县医院到阿里地区人民医院要257公里,最快4个多小时的车程……这意味着,患者随时有可能在途中发生危险!为确保万无一失,陈大夫和当地医生进行了充分的准备。

在急救车上路前,陈大夫再三叮嘱陪同医生注意事项。一路上,陈大夫不停地给护送队员打电话,一是为随时了解病情变化,二是为给他们鼓劲。好在,4小时后平安到达阿里医院,病人神志清醒,一路几乎没有出血。在阿里医院,杰阿拉姆很快安全度过了危险期。

一整夜的折腾,窗外的天空已蒙蒙亮,陈大夫那颗不安的心终于踏实下来。

让陈大夫没有想到的是,半年之后,杰阿拉姆不顾路途遥远,特意带着她的宝宝,返回到医院探望他们,向他们表示感谢。

看到他们母儿安康,陈大夫在感叹这片神奇的土地孕育了这么顽强的生命的同时,深知这一切也得益于他们有效的休克复苏抢救,她说:“这是我们藏汉两族医护人员精诚团结、不懈努力的结果。”

时空转换:七个月的神圣使命

七个月来,像这样紧急的抢救偶有发生。尽管由于札达县辖区内人口较少,前来问诊的患者相对于东部沿海地区的医院并不算多,但陈大夫的心理压力却大很多。因为由于设备设施相对落后、药物短缺、医疗规章制度不完善等因素,一旦遇到危急重症是很考验医生的经验和水平的,每一个细微的决定,都可能关系到患者的生命。

而且进驻到高原地区的不适,在很长是一段时间里,都困扰着她。“高原反应”最典型的症状缺氧、头痛、晕眩,在白天的时间里还可以通过挂氧气瓶来缓解,然而夜晚的难以入眠是最难熬的。加之参与急诊抢救,24小时处于待命状态,作息不规律,且精神不敢松懈,在近两个月的时间里,她都是依靠安定药物来入眠。尽管她尽力调整,但身体生理上的各种不适反应却难以避免。尽管有时望着窗外湛蓝高远的天空及明媚的阳光下飞过的翔鹰,会感叹高原地区的辽阔和美好,但过惯城市生活的她,用了很久时间才适应了札达地区没有集中供水供暖,时而断电、断网的生活。在日常的带教、培训里,由于语言的原因(汉语是当地医生的第二语言),常常是很简单的一个问题要用很多方法去描述、耐心地一点一点地做形象的展示才能让当地医生更好地理解所讲的内容。

在这七个月里,通过她和当地医生及其他援藏伙伴共同的努力与配合,充实完善了评审要求的相关妇科管理条例,规范了妇科常见病及多发病的诊治流程,做到来一个病种就学习一个病种,提高了医务人员的诊治水平。从诊断到处理严格规范化,规范门诊及病房病例的书写,建立了门诊电子病历,使妇科病例的质量得到大幅度提高。利用现有资源,开展新项目,与共同援藏的麻醉科大夫一起开展无痛人流,以减轻患者的痛苦。利用节假日及晚间休息时间,结合本学科最前沿进展组织授课培训,并多次参与医院组织的义诊等公益医疗活动……

在这里的每一天,对援藏医生来说都充满着困难和挑战。但陈大夫说:“我是一个乐观的人,我能做到的,就是在这平凡的每一天中,将工作安排充实,努力帮助周围的人学习、提高一点点,帮助当地的病人减少一点病痛、获得一份心安。”

迎接检查:圆满完成任务

2019年11月15日到17日,紧张准备了多半年,他们最终迎来了上级考察的日子。

由于他们援藏医疗队的帮扶工作开展的深入而全面,当地的医疗水准在这大半年里有了显著的提升,相关医疗管理条例得到完善,疾病的规范化诊疗水平明显提高,同时,医务人员的理论知识及诊疗水平得到了进一步加强,各方面都步入正轨、上了一个新的台阶。考察组在完善相关考察内容后, 对他们的工作给予了高度的评价及充分的肯定,当场对札达县医院晋升二级乙等医院给予评审通过!这对于所有人来说无疑是一个天大的好消息。他们热烈地鼓掌,兴奋地拥抱,激动之情溢于言表……

为表示感谢,札达县卫生健康委员会及札达县人民医院还特意为援藏医生们颁发了荣誉证书,授予陈大夫“优秀援藏工作者”及“优秀技术人才”称号,并向她所在医疗机构石家庄市妇产医院(石家庄市第四医院)献上锦旗。

扎达的11月寒风刺骨,送别考察组,一不小心就被冻红了双手,然而大家的心里却都是暖暖的,为这7个月以来所做的努力初见成效,得到了上级肯定,同时也为今后能够更好地为辖区的人民提供医疗服务、治病救人。

完成使命:再见那美丽的格桑花

任务完成了,也到了陈大夫他们该离开的时候……离别时,陈大夫坐在汽车上,沿着来时盘旋绵延的山路,望着远方放晴的天空,心中满是不舍。湛蓝湛蓝的天空中漂浮着朵朵云团,像是伸手就能够到的棉花糖。在这里,生活是苦的,但是心里却是甜的。藏族人民的淳朴和热情在这七个月中深深地打动着她……她向着那久久伫立、却渐行渐远的送别的身影们,挥了挥手,难掩眼中的热泪。

此一别离,却不知何时还能再聚,愿奋斗过的这片土地上的人民,一切安好;愿那些被疾病缠绕着的患者,能早日实现在家门口就能医好病痛的美好愿望!

在回程的路上,她半眠半醒,脑海中时时浮现出扎达夏季漫山遍野开放着的格桑花,那是青藏高原上年复一年争相开放着的顽强生命,那是扎达大地上最质朴、却又最美丽动人的色彩。它点缀她着“援藏梦”,随着时间,成为了陈大夫一生中难忘的美丽回忆。

“无论身在何处,作为一名医务工作者,“努力学习,成为一名优秀的医生,不负国家人民对我的培养,为患者提供更好的医疗服务,尽最大能力减轻患者的病痛”不仅是我最初从医时的理想,也是这么多年来,我一直执着遵循的信念。同时,也是我对患者、对自己的承诺。

感谢国家、感谢党、感谢政府及人民对我们的关怀和关注。我相信,将来还会有更多、更优秀的医疗从业者前赴后继地赶赴边疆地区,不畏艰辛,坚守岗位,兢兢业业,辛劳付出,为边疆地区的人民送去健康、送去温暖、送去安心。”

0311-89927777

0311-89927777