-

就医服务

-

咨询电话

0311-89927777

0311-89927777 -

关注

- 搜索

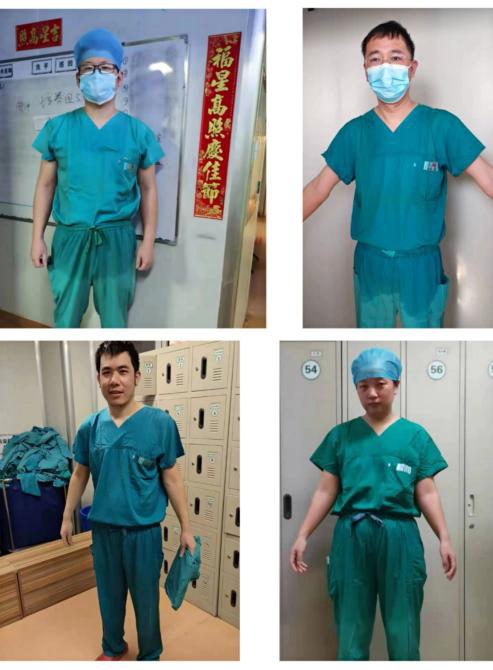

他们是手术室里的“内科医生”,每一例手术都离不开他们的呵护与陪伴。14名医生,26名护士,19个日夜,238台手术……这就是高新院区麻醉手术科团队。在这个特殊时期,他们用专业与温情,守护每一位准妈妈的舒适平安,守护每一位宝宝的顺利降生,守护每一位患者的生命健康。

改造手术间、优化流程,精准到每一个细节

手术!手术!手术!1月15日,石家庄市妇产医院高新院区被确定为新冠疫情期间中高风险地区孕产妇产检和分娩定点医院。一时间,一台又一台手术连轴转了起来。高新院区麻醉手术科刘淑香主任、李国芳副主任及杨会义护士长、刘静副护士长带领团队,立即投身到疫情防控这场硬仗中来。

麻醉手术科与感控处等科室密切配合,夜以继日、加班加点,在保障正常工作的同时,一点一点梳理各项制度流程。作为科主任,刘淑香主任要求团队:“必须要精准到每一个细节!”按照院感防控要求,麻醉手术科与基建办、后勤处等处室对主楼手术间进行适当改造,在东配楼新建隔离手术室,制定正常手术、危重孕产妇包括羊水栓塞、产后出血、子痫、脐带脱垂、胎盘早剥、前置胎盘、重度子痫前期、新生儿窒息复苏、体重大于120kg孕妇麻醉等急危重症救治流程,并进行逐一演练。麻醉手术科把每个环节都做到了流程化、图示化,在最短时间内让繁重的工作井然有序。

一晚上8台手术,严格落实感控要求确保安全

1月15日晚上,对于麻醉手术科来说是一个难忘的不眠之夜。这是高新院区正式接收来自新冠疫情中高风险地区孕产妇的第一个夜晚,主任、护士长齐上阵,与2名值班麻醉医生、8名手术室护士共接诊手术8台。

患者都来自中高风险地区,防护的重要性可想而知。除了一直坚持的各种手术室无菌原则,更是要避免新冠病毒的交叉感染。正常情况下,一台剖宫产手术,从接患者、术前准备、输液、麻醉,直到手术结束大约1.5小时,现在为确保患者安全,必须严格落实感控要求,按流程一步一步操作,一台手术下来需要3小时。全部做完8台手术,已是第二天上午8点。彻夜未眠的主任、护士长走出手术间,脱下防护服,又开始安排手术室改造、优化流程、感控培训等工作……